“Essere o non essere, questo è il dilemma”, fa recitare Shakespeare al Principe Amleto durante l’atto terzo, scena prima, della omonima, celebre tragedia. Il tentativo di dare una definizione di “essere”, ovvero di coscienza – uno dei più profondi interrogativi umani – ha animato per secoli il grande dibattito filosofico.

Cartesio ad esempio riteneva la coscienza il frutto dei fatti mentali. La sua ormai più che famosa espressione “cogito ergo sum” (penso, dunque sono) racchiude infatti in sé il concetto per cui un soggetto pensante può avere certezza di sé stesso in quanto essere “esistente” ogni qualvolta si trovi impegnato nell’atto consapevole di pensare. E, come egli stesso ebbe a scrivere: “con il nome di pensiero intendo tutte quelle cose che avvengono in noi con coscienza, in quanto ne abbiamo coscienza. Così non solo intendere, volere, immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare”. Da Cartesio ai giorni nostri molti passi avanti sono stati compiuti e, sebbene il concetto di coscienza rimanga una questione che non può non affascinare e intrigare chiunque si fermi a riflettervi, grazie agli enormi progressi delle scienze e delle neuroscienze, alcuni segreti relativi al funzionamento del cervello, della mente – e quindi anche dell’essenza umana – iniziano ad essere svelati.

Oggi è possibile definire semplicisticamente la coscienza in termini di un’attività mentale complessa, conseguente ad una altrettanto complessa elaborazione sensori-cognitiva, a seguito della quale l’individuo entra in possesso di un sapere immediato che riguarda sia la sua stessa oggettività corporea, sia tutto ciò che orbita attorno ad essa e che dunque è parte integrante dell’ambiente in cui egli stesso si trova immerso.

Resta tuttavia aperto un grande interrogativo: se la coscienza è una attività fisiologica cerebrale, al pari del linguaggio, della memoria, dell’attenzione e dell’elaborazione visiva, allora dove è situata? O meglio, quali sono i suoi correlati neurali? Il tentativo di dare risposta a questa domanda rappresenta una delle sfide più intriganti e complesse del nostro tempo e diverse ipotesi sono al vaglio delle neuroscienze.

Un dibattito molto vivace a questo proposito, si focalizza sul concetto di “energia libera” (free Energy), mutuato dallo scienziato che nel 19° secolo ne fu il pioniere, Hermann von Helmholtz. In linea di massima questo principio poggia sull’assunto che nell’uomo, in quanto essere vivente e dunque in quanto sistema aperto, esistano una struttura psichica che consente di distinguere l’individuo dal suo ambiente e dagli altri individui e una struttura fisica che gli consente di agire e interagire in questo stesso ambiente. Evitando di scadere nell’annosa dicotomia “mente-corpo”, è possibile affermare che ambedue queste strutture, pur nella loro specificità, rappresentano in realtà una integrata unità funzionale che si comporta al pari di una membrana cellulare: protettiva ma al contempo dinamica, capace cioè di mantenere l’individuo ben distinto da ciò che lo circonda – e dunque soggettivamente unico – e contemporaneamente di consentirgli di scambiare con esso energia e informazioni. L’ambiente dal canto suo agirebbe su questa “membrana” stimolandone i recettori (l’apparato sensoriale) i quali a loro volta perturberebbero – influenzandoli – gli stati interni dell’individuo attraverso la percezione. Quest’ultimo, infine, risponderà alle stimolazioni compiendo un’azione che, inevitabilmente, indurrà una modifica nell’ambiente. In questo loop perpetuo, vi è dunque un continuo flusso di energia libera che agirebbe secondo un meccanismo inferenziale, ovvero indotto e gestito sulla base di scopi e previsioni, più o meno consapevoli, volti a minimizzare il dispendio energetico stesso nel tentativo di massimizzare il più possibile il risultato. Quel che il sistema-individuo fa, è quindi tentare di ridurre il grado di incertezza indotto dall’imprevedibilità dell’ambiente che lo circonda sfruttando l’esperienza e le capacità cognitive come una guida mediante la quale pianificare e organizzare il proprio comportamento in relazione appunto, agli stimoli pervenuti dall’ambiente. Pertanto, alla base della coscienza vi sarebbe proprio questo complesso meccanismo di elaborazione cognitiva delle informazioni percettive.

Tra gli scienziati contemporanei ad aver formulato ipotesi particolarmente interessanti a partire da questo assunto, ci sono il premio Nobel Francis Crick ed il collega Christof Koch. La loro idea è partita dall’osservazione che il nostro sistema cognitivo, per poter formulare un pensiero concreto, debba modulare e gestire in modo coerente l’enorme mole di informazioni diverse che arrivano al sistema nervoso centrale dai sistemi sensoriali. Infatti, anche l’oggetto di una percezione elementare si compone da un insieme eterogeneo di informazioni di vario tipo (es. forma, colore, posizione spaziale etc.) che vengono elaborate da differenti strutture neurali specifiche, costituite a loro volta una moltitudine di neuroni. Affinché il risultato di questa percezione sia coerente e integrato, dando origine ad un pensiero complesso, questi neuroni devono scaricare in modo ordinato e simultaneo tra di loro. Secondo i due scienziati ciò è possibile allorquando queste reti di neuroni diversi si sincronizzano, dando origine a circuiti oscillanti della stessa frequenza (le cosiddette “onde gamma”) rilevabili a livello della corteccia cerebrale.

Più recentemente, un team di neuroscienziati del German Primate Center di Goettingen e dell’Università di Melbourne, ha dimostrato come effettivamente queste frequenze possano determinare processi percettivi fondamentali (come l’attenzione volontaria) in base all’area corticale e alla sua funzione, alternando continuamente l’oscillazione ritmica, tra stati accoppiati ad alta e bassa precisione. In sostanza, attraverso queste diverse frequenze il cervello regolerebbe il modo in cui le informazioni rilevanti vengono elaborate e condivise tra le diverse regioni.

Un altro premio Nobel, Gerald Edelman, è invece partito da una prospettiva neo-evoluzionistica, nota come Darwinismo neuronale. Secondo questa visione, le funzioni cognitive si costituirebbero attraverso un percorso di selezione di specifici circuiti neuronali scelti in base alla loro capacità di risposta agli stimoli sensoriali ricevuti dall’ambiente e alle loro dinamiche interattive ontogenetiche. Da questa competizione tra strutture cerebrali – che avviene a vari livelli, ovvero tra singoli neuroni, tra sinapsi, tra gruppi e reti di neuroni, etc. – nascerebbero anche gli specifici circuiti neuronali dai quali avrebbe origine la coscienza.

Alla luce di queste pur suggestive ipotesi, è doveroso specificare che a tutt’oggi i correlati neurali della coscienza non sono stati ancora identificati con certezza. Tuttavia, proprio a partire da tali osservazioni e grazie anche a quei preziosi strumenti che a partire dagli anni ’80 del secolo scorso ci hanno permesso di comprendere molto più a fondo il funzionamento e la struttura neuro-cerebrale – ovvero le tecnologie di neuroimmagine funzionale – negli ultimi anni è stato possibile quantomeno dimostrare l’effettiva esistenza di meccanismi neurali che, attraverso il processamento delle informazioni sensoriali e i conseguenti sistemi di elaborazione cognitiva a livello della corteccia cerebrale, sembrerebbero modellare l’esperienza consapevole – e dunque la coscienza – soggettiva.

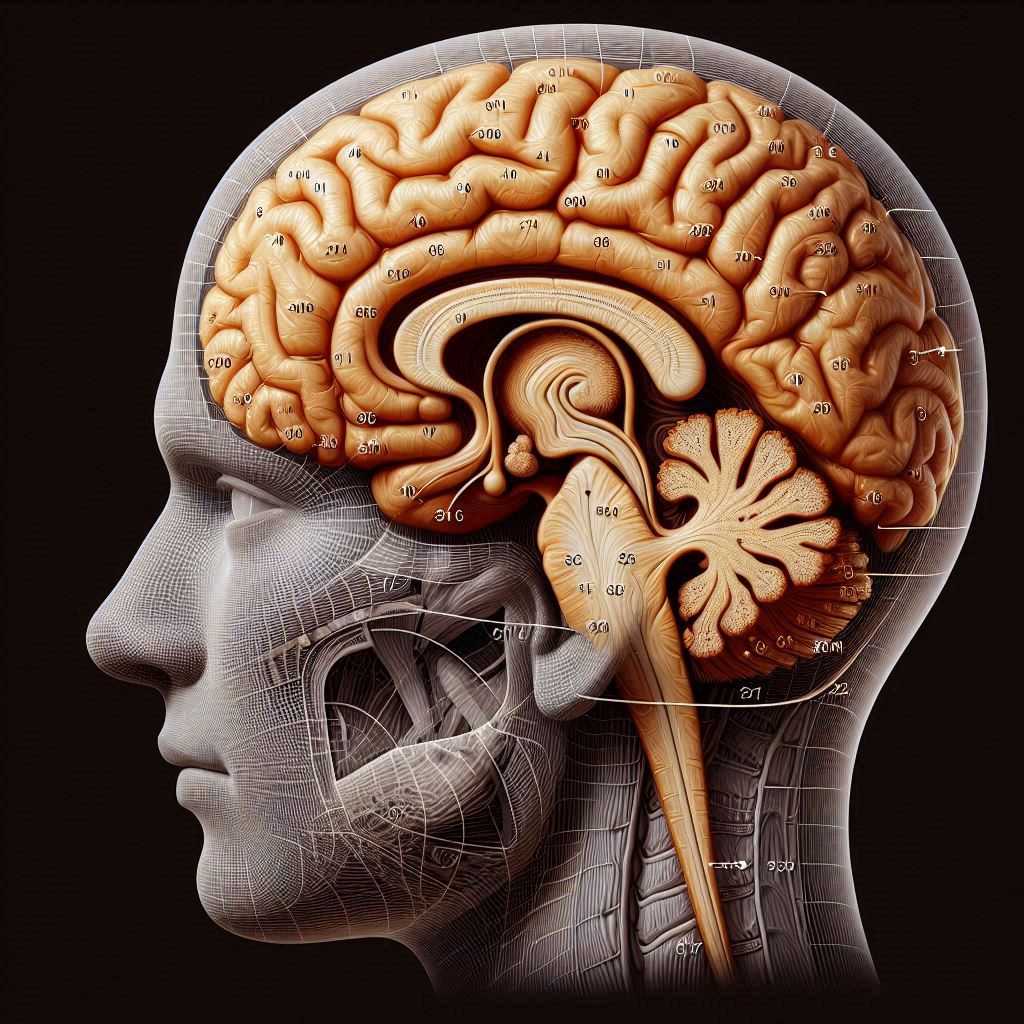

La corteccia cerebrale umana contiene approssimativamente venti miliardi di neuroni e quaranta miliardi di cellule gliali, il ché equivale a dire che in ogni singolo millimetro cubo di corteccia “abitano” circa 30 mila neuroni e 60 mila cellule della glia. Queste regioni di sostanza grigia ad alta densità – e di conseguenza ad altissima attività – sono conosciute come “neuropili”. Ciascun neuropilo chiaramente contiene anche un’infinità di particelle ioniche (ossia cariche elettricamente) in movimento, capaci di generare i cosiddetti “potenziali locali di campo”, ovvero dei campi elettrici a basso raggio capaci però di influenzare l’attività dei neuroni da essi raggiunti. Secondo uno dei massimi esperti di neurodinamica (la scienza che studia i processi elettrochimici che coinvolgono l’attività congiunta e le interazioni di un elevato numero di neuroni), Walter J. Freeman, il neuropilo è descrivibile come un sistema unificato in grado di subire delle transizioni di fase in stati di cooperazione globale tali per cui l’attività neurale ad esso ascrivibile, può armonizzarsi in maniera coerente con quella degli altri neuropili lungo l’intera corteccia cerebrale. L’attività di questi stati cooperativi è legata – e quindi dipende – dal numero, dal tipo e dalle caratteristiche delle connessioni tra le diverse reti neurali atte a processare stimoli specifici. In questo modo la funzionalità complessiva di ciascun neuropilo in cooperazione con gli altri con i quali si sincronizza, assolverebbe la funzione di integrare i dati percettivi ricevuti dai sistemi sensoriali con quelli esperenziali maturati dall’individuo (contenuti quindi in memoria), così da conferire a ciascuna percezione un significato accessibile alla coscienza.

E secondo Freeman questi stati di sincronia cooperativa globale non possono che essere i correlati neurali della coscienza umana.

Bibliografia di riferimento

Crick, F. (1994). La scienza e l’anima. Rizzoli, Milano

Descartes, R. Principi della filosofia. In: Opere I-IV. Trad.it. Laterza, Roma-Bari, 1986

Esghaei, M., Treue, S. & Vidyasagar, T.R. (2022). Dynamic coupling of oscillatory neural activity and its roles in visual attention. Trends in Neurosc., 18(2)

Edelman, G. (1996). Sulla materia della mente. Adelphi, Milano

Freeman, W.J. (2015). Mechanism and significante of global coherence in scalp EEG. Current Opinion in Neurobiology, 31. pp. 199-205

Presti, D. E. (2019), Fondamenti di Neuroscienze. Trad.it. Il Mulino, Bologna

Romano, G. (2006). La Coscienza: tra filosofia e Neuroscienze. Pianeta Galileo, atti 06_v_02.indd